| |

||

記事リンク |

第

二章 古事記と超古代史

(1)シュメールの良識 エジプト文明

については若干紹介したが、カバラの源流を求めて、もう一方の流れというカルデアの線を遡るとき、アッシリア、アッカドを経て、最古のシュメールへと辿り着く。 シュメールは、メソポタミア南部、チグリス・ユーフラテス川の流域地帯 の荒涼とした自然のもとに華開いた最古の文明であった。既にした言葉のようになるが、他にいくらでも探せば、良好な土地は見付かったであろうのに、わざわ ざこの砂漠の地にである。 彼等の存在が知られるようになったのは、わずか百年ほど前のことで、イ ギリスの考古学者レイヤードがアッシリアのアッシュールバニパル王の図書館を発掘し、そこから約3万枚もの粘土板を手に入れたことに始まる。ここにはシュ メール文明に関する知識が豊富に記録されていて、今なお解読作業が続けられているという。(*18) その中で、世界の衆目を誘ったのが、19世紀末のジョージ・スミスによ るギルガメシュ叙事詩の第11書板の洪水伝説の解読である。それは大勢的な宗教の世界神話である聖書のノアの洪水の原型で あったからだ。これは後程触れることにする。 次は、発掘物と粘土板の解読から分かったことである。 シュメールの都市国家は、中心に神殿があり、そこを取り巻くようにして 市民の生活の場があった。近隣の都市国家や遊牧民としばしば戦争があったので、周囲に城壁が巡らされ、そこから川まで道路が付けられ、川岸には船着場が設 けられ、船が交通手段とされていた。神殿が政治、経済のセンターで、王と神官が商業、農業従事の市民を支配しており、神殿の中心部には、ジッグラートと呼 ばれる層状の塔があり、シュメール語でエ・テメン・アン・キ(天と地の基礎となる建物)と呼ばれていた。 シュメール人には、古代人という先入観はまったく通用しない。(以後

*26より) また、紀元前3000年頃のシュメールの円筒印章は、水星から冥王星、 さらに未知の第10番惑星を記した太陽系惑星配置図であるという説がある。その場合、天候神マルドゥークと竜神ティアマトの戦いの神話は、外辺惑星マルドゥークの突入による太陽系惑星の大過去にあった異動の過程を説明したものではないか というのだ。(*28) 文明の営みにおいて、シュメール人は潅漑農業、銅、すず、銀、金などの

精練、ろくろでの陶器作り、車両での運搬を手懸け、武器においても、銅の短剣、エレクトロン合金製の斧、槍、弓矢はじめ、船や車による重装備の軍隊があっ

た。 また、社会システムも古代らしくなく、ギルガメシュ叙事詩によれば、長 老達の家と都市の代表の集まりからなる二院制議会が存在したという。法に基づく裁判も行なわれたらしく、法律文書や数々の判例を記した粘土板が見付かっ た。また学校もあり、教科書や生徒の宿題を筆記した粘土板ノートも多数発見された。 総じて、この最古のシュメール文明だけは、他の古代文明とは隔絶してお り、魔術性、呪術性が一切なく、学問、文字、科学知識が公のものとして普及されていたというのである。 それほどシュメールに関する発見は、常識外の事柄に満ちている。そこま

でのことが既に分かっていながら、実際の教育現場ではほとんど重きを以て語られていない。そのために、未だにこの頃は新石器時代に毛の生えた程度のイメー

ジしか与えられていない。実に奇妙なことではある。 さて、そうした文明を可能にした知識は、どこから生まれたのだろうか。 シュメールの場合、一応、学者の間では先行する文明の有無が論議された という。数万年前からメソポタミアには、ウバイド人が最初の農耕文化を以て根拠し、かなり進んだ石器、装飾品、土製人形などを生産していた云々の説が出さ れたが、知識のレベルに格段の差があり、突如の高文明出現の理由を説明し得るものとはなり得ないため、立ち消えとなった。こうして、臭いものに蓋がなされ た格好で、学問領域は確実な発見を待つという時間稼ぎをすることとなった。 どこか未知の宇宙から下されたアイデアだったのか、より先行する時代が 大文明を擁していたのか、探求心の強い人ならば、納得のいく説明が欲しいものである。 ところが、その両方を肯定するような神話が存在しているのだ。それがキ リスト教世界を揺るがしたギルガメシュ神話であった。 はじめに天と地、天神地神と神々の集団アヌンナキが生まれた。天と地が 分離した後、地上に主要河川が造られ、運河や堤防が造られ、国土は秩序正しくできあがる。そこで神々は人間に仕事を手伝わせようと雌雄一組を作ると、人間 は増え、耕作し、牧畜し、穀物を以て神々の倉庫を豊かにし、神殿を保ち、神々の祭りを正しく行ない、水を捧げるようになった。そこで、神々は人間にいろん な事を教えたので、国土は活力あるものとなり、すべてが豊かになっていった。 ところが、地上に人間が増えてうるさくなった。最高神エンリルは他神達 と協議の上、洪水で滅ぼすことにした。それを知った知恵の神エアは、人間のウトゥ・ナピシュティムに方舟を作ってすべての生きものの種子を保存するように 警告した。ことの次第を知ったウトゥは生きものに関する必要なことを済ませると、すべての事の始まりから終わりまでの歴史を記録し保存したという。 大雨が6日6晩降り続き、7日目に収まって、方舟はニシル山に漂着し

た。それから7日目に、鳩、燕、大鳥の順に解き放し、大鳥が帰ってこなかったので、すべての鳥を解き放し、山頂で神々への燔祭を捧げると、その匂いを嗅ぎ

付けて神々は蝿のように集まってきた。 この余りに人間的な振る舞いの神々とは、高度科学を有した宇宙人(人と は限らないかも知れないが)を思わせる。昨今のUFO事件とも関連することとして、我々の物理宇宙にある幾兆どころでない星々の中に、高度知性を備えるに 至ったと考えられる星は確率的に何百万とある。 また一方、神話にいう洪水で滅んだという人類の文明とは何だったのか。 相当、高度に発達していたとすれば、火事場から焼け出される如くしても、シュメールの奇跡は起きようというものである。神話の中身からはその内容は想像し 難い。聖書の叙述においてもノアの洪水以前について厚みがないため、キリスト教世界でもまとまった文明はなかったとされている。古代に対して偏見を持つ考 古学いわんやである。 だが、過去から持ち越された知識があるという。エジプトの伝承では、 トゥトがすべての歴史を記録した円柱を後世に伝えたとされている。だが、これらの記録の実物が見付かったという報告は未だなく、未発掘なのか、未解明の資 料の中に眠っているのか定かではない。それでも、シュメールやエジプトでは、そうした知識が活用されていたとしか思いようのないことが起きていた。どこか にあって然るべきなのだ。 ところが、その記録が存在していたのだ。ただし、粘土板や円柱としてで はなく、またオリエントにおいてでもなく。 それが古事記の上つ巻だったのである。 そんな話、聞いたこともない、どこをどうこじつければそうなるのかと読

者は訝られるかも知れないが、残念なことに未だかつて正しい訳し方を行なった者がいなかっただけのこと。 その点、僭越ながら筆者は、一つの歴史の最新で究極の時点に生きて情報 を収集し、見聞きした事柄の中に、古事記の知識に比定できるおよそのものを認めることができた。 なにゆえ古事記と銘打たれたか。それは、古代においてもなお古事である ゆえに、そのように命名されたのである。神武天皇に先立つ遥かにおぼろの世であるが、比類なく卓越した文明と人類の存在したことのゆえに、神つ巻(神々の 時代の記録)と区分されたのである。 だが、そればかりではないことも分かっているのである。何と、その中に

は今の時代における預言もなされている。これゆえ、後述する「神の計画」の書という趣も兼ね備えていると、ここでは申しておこう。 古事記の神話が、宇宙の開闢話から始まっていることは、誰しも知ってい る。だが、その内容は中国の開闢思想を参考にした程度の認識しかない。それゆえ、その後で地球と大陸の生成へと時系列的に話が展開されていることを発見す る者は、まずいない。 なおのこと、さらに一つ前の時代と思しき文明の高度な発達の様相から滅 亡に至る歴史展開が語られ、続いて時代を分け隔てた洪水を含む大変災があり、その時に神々が環境復元のために活躍し、何と、ウトゥよろしく生命の種子(知 識)の救出者が居たことさえ語られていたとしても分かるはずがない。 そればかりか、その後には、今の時代の黎明期から何と、今の時代の終結

に至るまでの預言が(つまり少なくとも二つの時代の説明が)施されている。としても、当然理解されることはなく、そこに書かれていることが今の時代の子孫

への忠告や教訓であったとしても、再考されることはなかったのである。 (2)オリエント知識の伝承 特にメソポタミアの神話と古事記の神話は、基本的ないくつかの要素に 従って比較すると、極めて類似性のあることが分かる。これによって、日本へのオリエント文化の伝播が確実に有り得たことが分かって頂けよう。 [神話の出だし] 神話の出だしは、なぜ洋の東西を超えて同じふうでなくてはならないのだ ろう。 シュメールの創世記:「この世の初めに、まず天と地が双子のように生まれた」 バビロニアの創世記:「まだ上に天は名付けられず下に地がその名を呼ばれないとき」 旧約聖書:「初めに神は天と地を作りたまへり」 古事記:「天

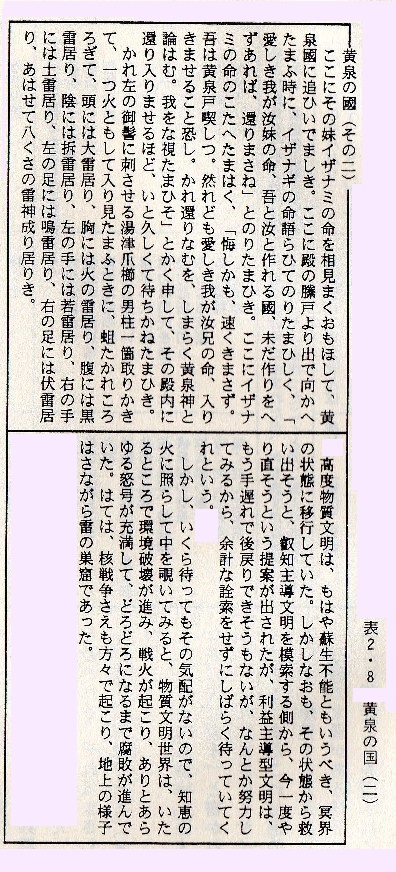

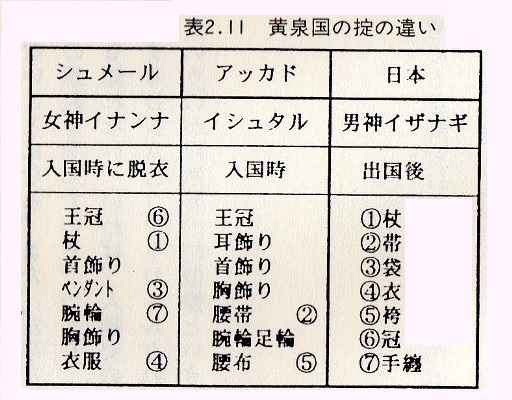

地の初めのとき」 [黄泉の国と黄泉帰り] シュメールの黄泉帰り(甦り)神話はこうだ。 愛と豊饒の金星の女神イナンナは、何故か地下界に下っていくことにし た。そのために神殿の地位を退き、地下界で危害に遭ったときのために大神の助力を請うよう小間使いに言い付けた。 イナンナが地下界に赴くと、姉である地下界の女王は立腹し、七つの門を 通るたびに飾りや衣服を取り去るという死者の掟を適用した。門ごとに王冠、杖、首飾り、ペンダント、黄金の腕輪、胸かざり、衣服の順であった。素裸の女神 は、地下界に下った理由で死の判決が下され殺される。 小間使いの訴えを聞いたエリドゥ市のエンキ神は、爪の垢から二人の人物

を造り、命の食物と命の水を与え、イナンナ救出の策を授けた。二人は策どおり命の水を振りかけ死体を復活させたが、地上に戻るために身代わりが必要とな

る。イナンナは、夫のドゥムジの振る舞いに立腹し、ドゥムジを身代わりにした。 後代のアッカドの神話では、女神イシュタルが、既に他界していた夫の植物神タンムズを追って地下界に行き、七つの門で門ごとに王冠、耳飾り、首飾り、胸か ざり、腰帯、腕輪と足輪、腰布の順で取り去られる。そして体のあらゆる部分に、六十の悪霊を放たれ病気となり死に到る。地上では、それとともに植物、人間 などあらゆる生き物の元気がなくなったので、神々は困惑し、知恵の神エアに助けを求めるという筋だ。 ヒッタイト神話でも、豊饒神テリピヌが地上から姿を消したために、地上の人間、生き物、植物に活力がなくなり、神々は困惑したが、蜂に見付けさせ て、七つの扉の付いた建物に彼を閉じこめたので、地上に活力が戻ったという同様の話を伝えている。 古事記で は、男神で夫であるイザナギが妻イザナミを追って地下界(黄泉)に赴く。そこには、何の障害もないが、イザナギは出ていくときに黄泉軍の執拗な襲撃に遭 う。そのしつこさは、身代わりを要求するシュメールの場合に似る。 しかし、衣服を捨てる話は、シュメール、アッカドとは逆に、脱出の後に 「汚き国に到りてありけり」の理由で衣服などを自分の意志で捨てている。 その順は、杖、帯、袋、衣、袴、冠、左右の手纏(腕輪に相当)であり、 シュメール・アッカド神話とは習俗と男女神の装いの違いを考慮してもその類似(傍線部の)は相当のものであるし、都合7種類(古事記は手纏を左右に分けて 8品目)というのも絶妙すぎる符合である。 また、体を水で洗浄するイザナギの身禊の行為が、イシュタルの命の水に よる蘇生に対応し、黄泉の国のイザナミは、蛆にたかられ、全身の八ヶ所(多数箇所)に雷が巣食ったが、アッカド神話の六十(多数)の悪霊の放たれたイシュ タルに対応するなど、要素に分解してみたときの類似点が余りにも多い。 また、メソポタミアの神話では、イシュタル、タンムズ、テリピヌといった豊饒神の不在が生態系の枯渇をもたらした。つまり、いづれの神話も何らかの地上の現象 の主宰神、守護神の身に起こった異動により、地上の人間生活が影響を被ったという考え方になっている。 古事記も

それは同じで、イザナミの病態に仮託して、大戦による地上文明の衰亡を語ったり、天照大神の岩戸隠れにより太陽不在の暗黒時代を語ったりしているのだ。 [天候神と地神の戦い] 日本神話の八俣大蛇の物語の原型であると学問的にも認められているのが、ヒッタイトの嵐神と竜神の戦いの神話である。 嵐神プルリヤシュと竜神イルルヤンカシュが戦い、初めに竜神が勝った が、これに対して嵐神は、風と空気の女神イナラシュと人間フパシャシュに依頼し、女神の特別な儀式で竜神を誘い、酒を与えて動けなくし、人間が縛り上げ、 嵐神が斬り殺したという。 さしずめ、竜神が八俣大蛇に、嵐神がスサノヲに、イナラシュが櫛名田姫 に、フパシャシュが足名椎手名椎に対応している。 バビロニアの主神マルドゥークと竜身の地母神ティアマトの戦いはこの類型で、嵐の怪物を御するマルドゥーク(雄牛がシンボル)は、スサノヲ(牛頭天王)に対応し、

ティアマトの眷属には怪物や七俣大蛇がいて、八俣大蛇の原型を醸している。 いづれの神話も、要素に分解して分析すれば、同根であることが察せられ

る。 [洪水神話] シュメールのギルガメシュ神話には、生存者ジウスドラの大洪水物語がある。 ペルシァのゾロアスター教の神話(*8 )にも、善神と悪神の戦いのとき、悪神の地上に出した害毒を浄化するためにティシュタル星(シリウス)が大雨を降らせて大洪水を起こし、このとき善神アム ルダードが全草木を集めて一本の多種樹に作り替えたという話がある。 古事記で

も、「身禊」から「天の岩戸」の段にかけて、洪水を伴う大変災の有ったことが語られる。この後、カミムスビ神が穀類(生命あるいは産業)の種子を集めて保

存した話があり、さしずめウトゥ、アムルダード、ノアに対応する。 [特定の数の偏重] 数の意味の 類似も指摘できる。メソポタミアでは「7」「6」「60」が偏重されるが、それぞれ「神の(次元の)行為の完成数」、「神の行為に絶対 及ばぬ不完全数(人間が成し得る最大数、あるいは凶事を示す数)」、「極めて大きい数」を象徴している。 ウトゥの作った方舟は、すべての生き物の種子を運ぶもので、内部が7つ の場所9つの床に分けられ、瀝青で密封し、中央に帆を立てたもので、7日目に完成した。6日6晩降った大雨は、7日目に収まり、方舟はニシル山に着く。そ れから7日目ごとに、鳩、燕、大鳥の順に解き放した。 ウトゥは、この功績により神々の中に加えられ不死を得たが、このことを 聞いて不死を望んだギルガメシュは、課題の6日6晩の不眠が出来ず、そればかりか眠り込んで6日目に起きる始末で、その資質の無さを曝してしまう。ここに カバラにいう完成数「7」と完成に至れない数「6」の所以が対比されており、ヤーヴェは天地創造を終えて7日目に休まれたという創世記から、666は滅び に到る獣の印とする新約最後の黙示録に至るまでに影響している。 古事記で

は「7」「8」が特別に用いられ、「7」を神の行為の完成数としている例がみられる。不可見の世界の造化の5神の生成に続いて、可見世界(物理世界)の造

化の7神が成ったとされる。 一方「8」は、メソポタミアの「60」に対応して、多数を表わし、八百

萬といった使い方で、きわめて多数を示したりする。また「6」は島の数に1例があっても、意図して用いないようにしているふしがある。 [不老不死、世界の建直し] 不死を得る資格の無さを思い知った失意のギルガメシュに、ウトゥははる ばるやって来た苦労を思い、生命を更新する薬草イッサヒルアメルの秘密を教えた。そこで、ギルガメシュは海中に入りこれを苦労して手に入れる。だが、故国 ウルクへの帰途で油断してしまい、これを蛇に食べられてしまう。 このように、ギルガメシュ叙事詩は創世記にかなりの影響を与えている。薬草と生命の木の対応、蛇の悪業による不死の断念と楽園追放、死の宿命といった共通性がみてと れる。 ゾロアスター教の神話には、海中にあるという多種樹の老衰を遠ざけ、世界の建直しのときに万民に不死の薬を調製する白ホーム樹とそれを守るカル魚、それを

狙う悪神の蛇や蛙の話がある。 世界の建直しや不死の楽園復帰のテーマは、後期の旧約で出現してくるこ とである。それゆえ紀元前7世紀頃から建直しの話題が覇を競うように登場してきたと考えられる。 日本神話に

は、不老不死のテーマはなく、神々にも死がある。それゆえギリシァ神話的と言える。だが、後の竹取り物語では不死の薬について語られる。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

以上、古代中近東と日本の神話の類似は紛れもない事実と言えると 思われる。これは翻って、オリエントの思想が日本に十分に浸透していたことを示している。 正倉院の御物には、中近東以西のものがみられる事実がある。それ

は何も、物珍しさのゆえに輸入されたのではなく、積極的に自らの出自を偲ばせるものとして持ち来されたことを考えてみるべきではないだろうか。 だが、古事記にはもっと精密で重要な知識が盛り込まれている。 知識存続の情報工学的手法

だが、序文の意趣は、全く逆である。成立の動機としては、諸部族の持ち 伝えている伝承に差異誤謬が多く生じつつあり、このままでは存続に耐えぬと判断し、仕方なく文字にすることが語られている。つまり、口伝の伝統(カバラの 特徴でもある)が崩壊しつつあり、本意が見限られる前に書物にしようとしたというのである。 また、「過去の時代は暗く遥か昔のことであるが、前々からの教え によって国土を生み出したときのことを知り、先の物知り人によって神を生み人間を成り立たせた世のことが分かる」とか、「歴代天皇は・・い つの時代においても古事を調べ、現代を指導し、衰えようとする典教を正し補強された」とあるように、特に神話部分は、古い過去から先賢によって伝 えられてきた古代の事実に基づく知識と信じられたものであった。 しかもその内容は、「邦家の経緯、王化の鴻基」(国家組 織の要素であり、天皇の指導の基本)としての実用機能を持たされていたという。それはまさに、世の指導原理たろうとしたカバラの性質を物語るものと解せる のである。 知識は、宮廷や諸豪族の傘下の語部の伝承していた本辞の全容と考えられ る。古事記はその中から精選され、政策を折り込んで採録されてはいても、矛盾のない古事の展開となっていることは、解読を終えた筆者の感である。 序文で太安萬侶の言うよう、恐らく、天武天皇は「智の海は浩汗として」のとおり過去の歴史に通暁され、「心の鏡は・煌として」の ように、未来の日本をありありと見透されていたのであろう。 本辞は特別に大事なものであり、伝承を正確に行なう努力がそれまでにな

されていたことは確かだ。そこまでは、通説でも論じられていることだが、具体的にどうだったかということについては、まったく関心が持たれていない。 情報化時代の現代では情報の保全のために様々な方法が考えられている が、基本とするところは、次のようなことにまとめられる。 1、 情報の複写とタイムリーな

照合 現在、こうしたことが考慮され、コンピューターを中心とした情報管理が 行なわれているわけである。だが、古代のやり方も決して負けてはいないと思われる。 <知 識情報> 保全すべ き情報とは、本辞であり、この中の神名や筋書きに仕組まれた意図が知識部分であった。それゆえ、神話の昔語りふうの一連の筋書きをまるまま暗記するか、書 き記せば、知識保持の機能は一応果たせることになる。だが、カバラは伝統的に口から耳への口伝が原則だから、意味はエリートが守秘するとしても、口伝の目 的に指向した専門家集団(語部)に伝承が委ねられたわけだろう。 <情 報の整備> 当初、 知識を憶え易くするために、知識の集約、筋書きの単純化、親しみ易い説話化がなされたに違いない。また、知識を身近なものに見立てて連想的に記憶する方法 が効果的であるため、知識を国の津々浦々の地名に縮図化したり、部族ゆかりの祖先神や氏神として割り当て、各地に祭社を作り人々の生活に馴染ませて、民を 知識のバックアップ体制に組み込んだようだ。それは翻って、民衆の精神性向上に大きく寄与した。 <情 報の重み付け> 民 衆にとっては崇敬、畏怖すべき神々も、識る者にとっては、「神」や「命」は知識自体に力を持たせるための重み付けであったかも知れない。民衆はその意味す るところを知る必要はなく、神々への畏敬の念で心に刻み、後世に正しく語り継げれば機能は果たせる。 <知

識の複写、照合、誤り訂正>

歴代天皇は、地方の語部を定期的に宮中に招き、口誦を楽しんだという。(図2・1)このとき中央の保っている元の情報と、他家の受け持つ情報を照合し、誤

り訂正をしていたというのが真相ではないか。むろん前もって諸家に主宰神、祖先神として知識を分担保持させ、引き替えに家柄の由緒格式を保証し、プロジェ

クトへの協賛体制を確保したと考えられる。

現代でも、宮内庁楽部はこの伝統に基づいて、雅楽の知識伝承を行ってい る。就業者に要求されるのは、一語一句間違わぬ記憶力である。 歴帝は、上下貴賤を問わず人々に国語の教育を普及したが、これは底辺の 強化に繋がることであった。ゆえに人々は下層民でも後世に万葉人と親しまれるほど文学面に秀でたが、そこには知識保全の支援体制の拡充と優れた人材発掘の 期待が込められていた。それは翻って、国民の品性向上の効果をもたらす、まさに賢聖の施策となった。 彼らは大過去の文明の利器を再現できなかったかわりに、方法論的なもの は極力駆使していたのである。 さて、余りに無神論的な見解に戸惑われたかも知れない。だが、これは知

識存続の便宜的一面を述べたもので、本来のカバラ保持者は唯一神との連携を常に保つために、神の善良で強い属性を、分派した神々を通して象徴的に観ていた

と考えられる。同様にして、筆者も神の存在を信じるものであることをお断りしておきたい。

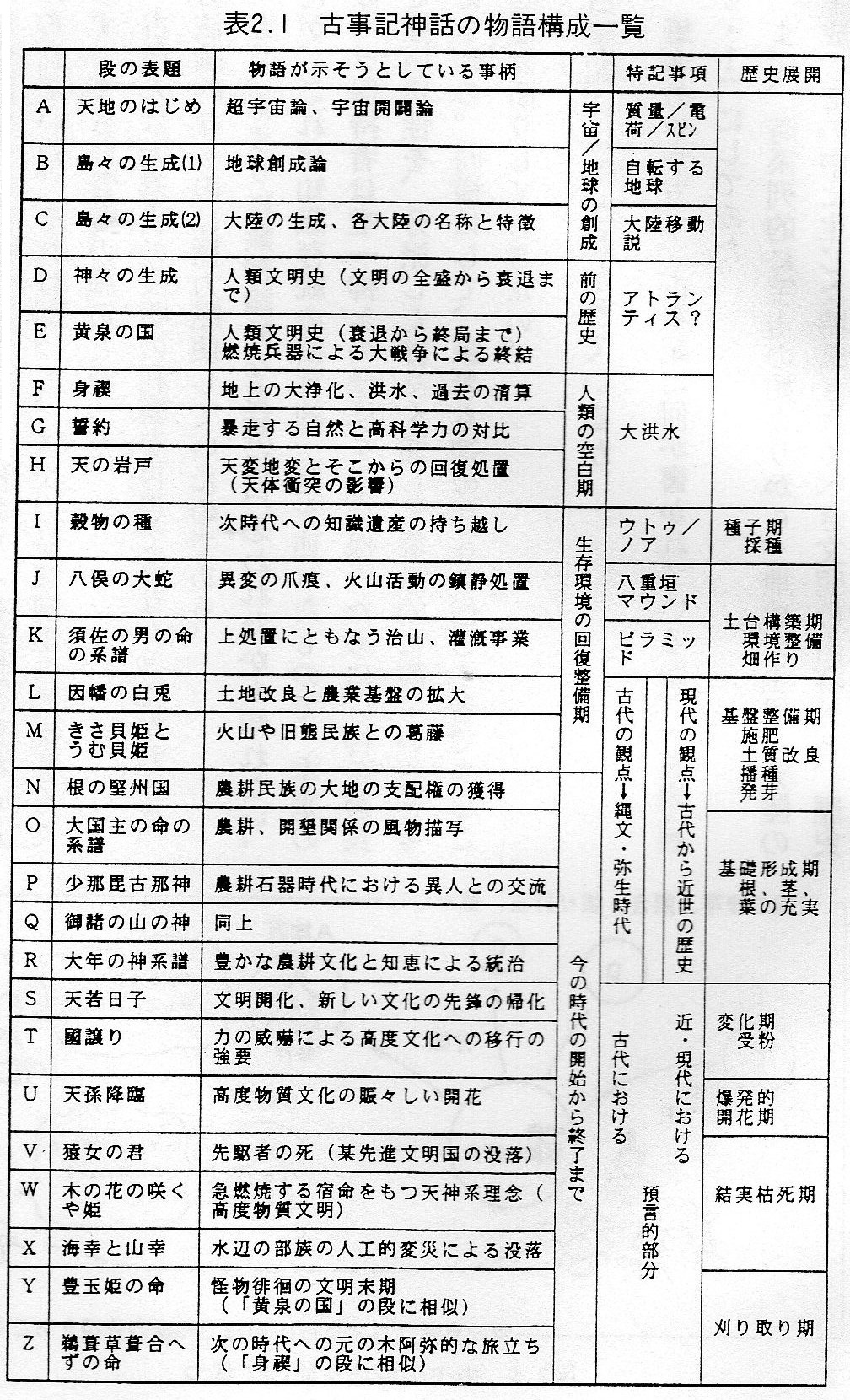

筆者流のやり方で、古事記に何が書かれているかを、一覧表(表2・1)

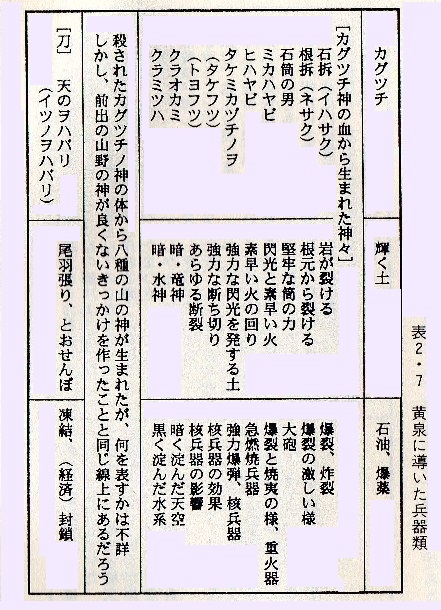

にしてみた。  まず、時系列的に宇宙の始まりから、地球の生成、大陸の生成、その中に 生じた特筆されるべき文明の内容へと、歴史展開の筋書きが進められている。 学問ジャンルで分ければ、宇宙論、天体物理学、地質学、地理学、歴史学 という、自然科学の大要が盛り込まれていることになるのだが、緻密に調べれば、定常宇宙論的な宇宙の始まり、物理学上の基本三性質の発生、陰陽の二極性に よる現象創造、物質の回転と凝集による自転天体の生成、初期の大陸(パンゲア)が地下の火でひび割れて海陸分布ができたことなど、古代のものと一蹴できな い、至って現代科学に近い解答を持っていることに驚かされるのである。直感だけで築き上げた知識とは到底考えられないのだ。 そうした知識の出自を物語るかのように、続いて記される或る海洋文明 は、好調な発展を遂げた後、燃焼関連の事物や火薬兵器の登場によって腐敗し、大戦を起こして壊滅し、その後天体レベルの異変が起きたというのだ。これは何 を意味するのか。 また、シュメール神話と同様、過去の文明の種子(知識遺産)が持ち越さ れたことを伝えている。それゆえ「穀物の種」の段以降、今の時代の始まりからの記述となるようである。 だが問題は、これ以降の物語の筋の大要が、植物のうち、特に一年性草本、その中でも穀類の一生を叩き台にして 語られている趣きがあることである。 それは、種子が 地に播かれ、大地が施肥され、長い年月をかけて大地に青々とした茎葉が繁茂し、 他系から受精を受けるべく爆発的開花を遂げ、実をつけて枯れ、果実が刈取られて 残骸が火にくべられるという一連の流れのようであり、文明の成行きもこれに類する捉えられ方がなされていることだ。 これを今の歴史時代という観点で捉えれば、時代は未だ継続中であるか ら、今の時代の終わり、すなわち刈取り終了時までの何らかの成行きに関する預言が施されていることになる道理である。 そこで類似の印象を禁じ得ないのが聖書である。この場合も「事物の体制 の終わり」の時を収穫に掛けて、葡萄の刈取りの時と位置付けている。 聖書はカバラに根ざすことが自明。古事記もカバラからきているならば、

この両者は預言において、対を成すものとなるに違いないのである。 (3)古事記の科学知識 古事記の解釈にあたって筆者は、日本人として慣れ親しんだ言葉の趣きと

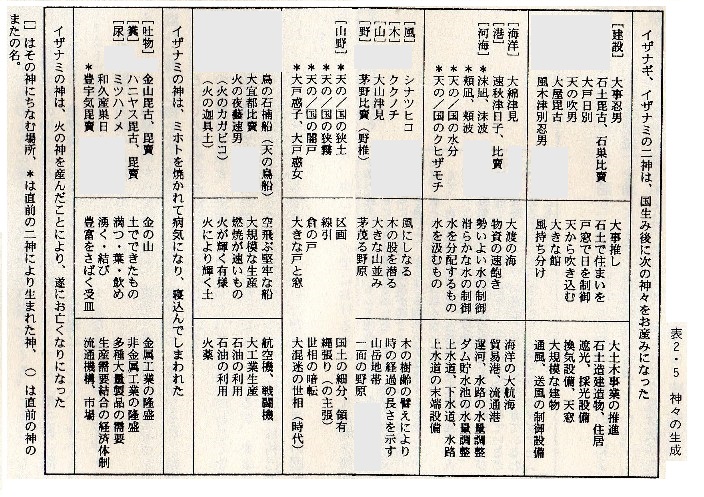

響きから、その意味を像として組み立てる試みをした。既に組み上がった古語について知られたものは、その意味を重視し、難解なものは一音毎に分解し、その

持つ本来の表情をみることにした。その場合の語義は、筆者が考案した表2・2によった。

古事記の伝える科学知識(宇宙論)

「天地のはじめ」の前半は、現象の展開元たる神の次元の仕組みの話であ る。ゆえに現代科学では、まったく扱われることはない。 古事記は、神の次元に現世を司るプログラムの固まりがあると言ってい る。それは、「命」すなわち神の「御言葉」「言語」として表現され、その時に与えられる神名が現象界を彩る主要なテーマを表わすことになるようである。 それゆえ、神話上の神々の列挙は、神名の意味する事柄の「かつてあった こと」(古事)または「これから起こること」(預言)に分別されるのである。 このプログラム全体を総称してカミムスビ(隠身、隠れ結ぶ摂理)と言 い、一方それは演算、励起されて初めて実体を伴う現象となるために、その演算のための機構をタカミムスビ(杲身、顕し結ぶ摂理)と言う。 中国道教の万象の根源「太極」は「宇宙の本態であり、自らを開展して現 象を生起させた」とする形而上摂理として表現されるが、古事記はその全体像を機能別にして報じ、太極である中心原理をアメノミナカヌシで与えている。 筆者はこれまで、未知の領域を科学する研究団体において発表した「超宇 宙の仕組みを考えるモデル概念」において、現実世界すらも一種のバーチャル・リアリティー(仮想現実)であることを論じた。その時のシミュレーションモデ ルが、参照光でプログラムを引くホログラフィック・コンピューターモデルであったために、表記解釈を施したものである。 この概念は、トーマス・ベアデンの精神/物質領域統合の理論とも整合す るもので、難解なインド哲学、心霊、UFOその他の未解明の問題に有効な考え方が提供できると自負している。(*69) カバラは、「創 造主による言語表現により、宇宙は形成された」とか「神が言われた聖なる言語の物質化によって、すべての創造行為は成し遂げられた」と、 古事記を一歩進めた言い回しになっている。それら「言語」とは、まったく世界の存立を規定するプログラムのことでしかない。預言者やシャーマンの検索する 領域がそこにある。 また、我々は夢の世界を不随意に組み立てるし、催眠術にかかると術師の 命ずる世界をリアルに組み立て、現実同等の意識経験を代わりに済ますことさえできる。これは、我々に根ざす意識の本質が、言葉の鍵を以て該当するプログラ ムをどこからか検索してくる言語プロセッサー的な高次機構であることの証拠である。 一方、こういう例はどうか。 それを随意に可能としたのはUFOであろう。それはもはや、相対性理論 の枠を越えた、プログラム時空理論なくしては語れないのである。 このように、科学界には明らかに秘儀があり、人々に公開されるものはご く魅力のないものにすぎない可能性があるのだ。 「天地のはじめ」の後半は、ようやく我々にとって馴染みのある物理宇宙 の話題となるのだが、ここには驚くべき記述がある。 泥土の水中での浮き沈みの現象をイメージさせて、浮力と重力の対照を暗示し、杭(極)における「角」の堅牢な場合と「活」の活発な場合を対照させて、重く安定した陽子と軽く活発な電子の対照が(今の時代な ら)思い浮かぶ仕掛けとなっている。また「トノ」は字義的に「丸味ある具体」を表し、「ヂ(地)」は内地、「ベ(辺)」は外辺を示すので、回転体などにお ける求心力、遠心力の対照を語るものとなる。 それは物質の基本的な性質を、陰陽を対比し、譬えを使って巧みに表現し ているのである。一まとめに関連づけると、質量、電荷、角運動量(スピン)という素粒子物理学上の基本三性質になるのだから驚きである。 素粒子がこの情報によって決定されることを古代人が知っていたのかどう か。もしそうでないなら、火事場から焼け出される以前の知識とみてよいだろう。 こうした知識存続の効果は、もしも近世程度に科学が興隆してくれば、こ れを読み解くことにより、新発見のヒントになる可能性を持つことであろう。そのようにして西洋科学の発展に着想を与えてきたのが、カバラなのではなかった か。 古事記は定常宇宙論的であり、今はやりのビッグバンを語ってはいないよ うだ。だが、その概念が、古代になかったわけではない。中国の「三五暦記」には、巨人盤 古が混沌の固まりの宇宙卵を開いて、成長とともに天地を分離し、世界を開闢していったという神話がある。 日本にも、蘇我氏の神道弾圧の際に滅ぼされた大中臣家の末裔、九鬼家に 伝わる「九鬼文献」の中に、原初の神「モトツワタラセ」が気と力が凝り固まった卵のような状態から世界を開闢したという記 述がある。神名が、原初における物質と空間の拡散を表現している。 この「九鬼文献」には、出雲王朝のスサノヲの子孫にノア、イエス、釈迦 が出たことなども書かれ、そうした荒唐無稽さがもとで世を惑わす偽書とみられ弾圧された経緯がある。だが、これをカバラの吐出の一例と捉えるなら、海外で 著名であったノアやイエスの話はどこかに伝えられていて然るべきであり、特に大和朝廷創立に関わった主要豪族の末裔に伝えられていることは、至極あり得べ きことなのだ。 大過去の頂点を極めた時代から持ち越された知識はカバラに引き継がれ、 そうした中から適宜、種々の記録に選択採録されているのだろう。 当然、カバラもビッグバンを論じている。 ビッグバンが一世を風靡したのも、カバラに予見されたことのゆえ、(後 に述べるカバラを奉ずる秘教組織の影響下にある)科学界が祭り上げたきらいがある。ユダヤ系物理学者アインシュタインなら、ここに哲学とヒントを得ていた に違いないのだ。 もっとも、「原始点」をレーザー参照光の照射点を意味するものと捉えれ

ば、拙モデル概念を支持するものとなることがすぐにお分りになるだろう。研究者個々にヒントと指導を与える。それがカバラなのである。 古事記の伝える科学知識(地質学)

時系列的にズームアップされ、「島々の生成」の段では、現象の展開の説 明も地球レベルとなる。 前半は太陽系内における地球の生成の過程について語り、後半は地球上の 陸地が地下の火によってひび割れして創られる、いわゆる「大陸移動説」を論じた上で、世界地理に言及している。  世界地理については大陸名がその特徴とともに語られるようなのだが、既

に山田久延彦氏が先見的解釈を施されているので、ここでは取り上げないことにする。ただし、筆者は、続く歴史の説明が前の時代のものであることを踏まえ、

大変災(洪水)以前の大陸名が記載されていてもよいと考える。例えばアトランティス島も採り上げられているだろう。海没を暗示する「淡島」がそれというこ

とはあるまいか。 (4)失われた超文明 一つ前の時代の風俗、歴史の成行

地上のすべての舞台設定が完了すれば、次はそこを舞台にして、歴史が開 顕されていく番である。それは一つの文明の風俗描写から始まった。登場する神名の解釈を掲げよう。  大事業の推進とは、大土木工事のことで、石でできた家、館、神殿などが 造られ、採光、送風にも気配りがなされていたようで、建築物の主要な構成要素が 挙げられている。 次に、海へと目を転じさせ、「大綿津見」(大渡つ海)で大航海を暗示し、港を「速飽き津」で与え て、物資の速やかな充足を図る貿易港を暗示している。さらに水との関連から、内陸へと目をやり、運河や水路の水量の調節の様子を見たふうに語り、また水の分配、採水設備につい て語っている。 その次は、風や木の神名で長い時の経過と、山や野の神によって山岳や豊かな山野の雄大さを暗示しているが、ここまではのどかさを感じさせる情 景描写である。 だが、その次から二通りの意味を帯びてくる。どちらか一方が本物という のではなくて、縁語を使い、わざと両面から話を進めているのである。それまでの流れからいうと、土木関連用語を並べ、倉庫の扉や 大きな窓からの採光について語っているようにみえる。 ところがもう一方では、区画線引による領土や縄張り(争い)のイ メージから、利己的な心根が招く世相 の暗転や大きな混迷について、縁語によって暗示しており、それは次に 続く生産神イザナミの病態へと繋がっていく。 すると、石や楠のように堅牢であるが鳥のように速やかに飛ぶ船が登場し てくる。これは、もはや飛行機である。 大宜都比賣は、穀物生産の神であるが、前後の関係からここでは工業生産に関係した表現となり、大規模大量生産が始まり、 急燃焼するもの(石油など)の登場によって、イザナミは新たな歴史造りのための機能(ミホト)を駄目にしてしまったということに なる。こうしてイザナミは死に至り、次のおぞましい「黄泉の国」の段へと続くのである。 だがその前に、イザナミのミホトによらぬ嘔吐物から金属工業が、糞から非金属土類の(セラミックなどの)工業が、尿から満ち溢れた種々の物を飲み取るだけの需要、湧き出る生産物をそ れに結びつける経済体制、その下に豊かな受皿としての市場流通体制が生まれたという。 この後半部分はまさに、現在の我々の世界の有様を、先取りして語ってい るように思われてならない。一応、イザナギ、イザナミの二神の協力で創られた神々という扱いになっているが、あまり良い展開ではなかったことを、汚物から の神生みで表現しているわけだ。つまり、根底には利己主義、利益主義の影が濃厚に横たわっており、そうである限り、その先には着実な歩みで黄泉の国が到来 すると、古事記は語っているのである。 しかし、これらのことは過去にあったことであり、決して今の世における そのような進展を保証するものではない。では、この節で語られる過去とは、いったい何をモデルにしたのであろう。 それは、一万年前に栄えたという、かのアトランティス文明ではないかと 考えられる。 「ああ、ソロンよ、ソロン! あなたがたギリシァ人はいつでも子供だ」と

いうのは、エジプトのサイスの神官がアトランティスについてギリシァの賢人ソロンに語ったという、プラトンの著作「ティマイオス」の有名な一節である。 神官は、サイスの神殿には、過去から連綿として興亡を繰り返してきた人 間の歴史で、情報として入ってきたものが総て記録され保存されているために知り得るのだと前置きした上で、先古ギリシァ時代にアトランティスという国家が ジブラルタル海峡の外に広大な島上にあり、多くの植民地を持って君臨していたが(ヨーロッパではイタリア中北部、アフリカではエジプト、アメリカ大陸に及 んでいた)、なおもアジアに向けて大軍を以て侵攻したとき、アテネ軍を最強としたギリシァに敗れた後、恐ろしい地震と洪水が起こり、アトランティスは海中 に没したと語った。 もう一つの書「クリティアス」によれば、アトランティス島は、全島にわ たる美しく豊かな平原があり、支配者ポセイドンはその近くの丘に都を構え、海水と土でなる大小様々の環帯を交互に造った。 環帯には、海から港へ入る通路が開かれ、大きな船が出入りでき、また環

帯から次の環帯へ三段櫂船で移動できた。 主たる交通手段は、陸においては馬、水上では帆船で貿易船から軍船まで 相当巨大なものがあり、大西洋を股にかけて東西の大陸を行き来していた。水利設備も山岳部からの木材や四季の産物の都市部への輸送のため、山岳からの幅広 い水路が適当な間隔で設けられ、それがさらに小さな水路で結ばれていたという。 「神々の生成」の段の前半部分が、港や水利設備に関して特別な記載をして いるのは、偶然のこととは思えない。これらはアトランティス島の特徴である。 建造物も、目を楽しませるために単色や斑色にし、石壁に銅の接着剤、内 壁には銀、錫の合金、高丘城砦には輝くオリハルコン、神殿の外壁に金銀、内部にオリハルコン、金銀象牙が使われていたという。 「多くのものは、広範な支配のおかげで国外から入ってきていた。しかし、 それ以上にたくさんの生活に必要なものは、その島自体が供給していた。地中から採掘して得られる堅いもの、熔解するもの、すべてである。・・職人の仕事に 必要な用材となるすべてのものを豊富に産出した」(クリティアス) その文明のレベルは、ちょうど中世からルネサンス期にかけてのヨーロッ

パほどであったかも知れない。 だが、よく考えてみると、その原動力は人間の飽くなき知識欲や探求心と いった綺麗事でも、人間の生活をより豊かにしようという高尚な欲求によるのでもなかった。他を凌ぎ隷属させるための飽くなき利益追求のために競争を激化さ せたというのが本質ではなかったか。そこに触媒的な作用をする石油などの燃焼原料や軍事兵器類の登場があり、事態を深刻化したのである。 古事記「神々の生成」の後半は、簡略ではあるが、その点にまで言い及 ぶ。プラトンの叙述がそこまで至っていないのは、プラトン乃至サイスの神官が、あえて信じがたいような事物の話を避けたためかも知れない。 「多くの世代の続いた間、神の本性は彼らの中にまだ十分にあった。・・彼 らは真実の、高貴な思考様式を維持し、人生の普通の事件に対しても、お互いの関係におけると同様に、謙遜と思慮を示していた。ゆえに彼らは、美徳以外のす べてのものを蔑視し、富には重荷に対するように冷淡であり、自制心を失うことなく、華美に酔い痴れることはなかった。・・しかし、神的な部分が彼らの中に 絶え尽き、人間的なものの性が勝利を占めたとき、真の自己の幸福を持ちこたえることができず、堕落し、・・利得と力の不正の精神に満ちていた。神々の神た るゼウスは、・・誠実な種族が哀れな状態に陥ったことを考慮し、種族が迷いを解くように罰することに決め、すべての神を集めて・・言った」と記しプラトン は叙述を終えた。 古事記もまた利己主義的迷妄の世情の先に黄泉の世界、さらにその先に生

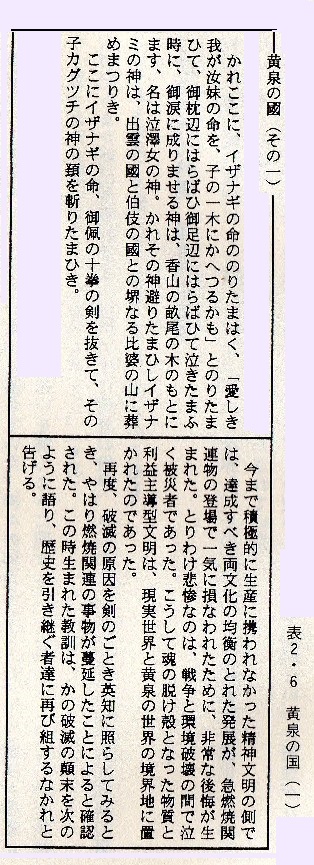

命枯渇の天変地異の事件(いずれも後述)を置いて、現代を戒めているのである。 一

つ前の時代の終焉、超古代核戦争

利益主導と競争原理により偉大な繁栄を築いた世界も、その度が過ぎて侵 略戦争の激化となって現われ、多くの破壊兵器の使用により死の淵に立たされていた。 イザナミは擾乱の摂理を物語るものであるから、この段からは計画や抑制 といった悟性が介在する過程を欠いた生産体制によって出力された文明を示すものとみる。それは利己主義、利益主義によって主導された文明の在り方である。 これを以降イザナミ文明と呼ぼう。 一方、イザナギは平衡の摂理であるから、この段からは、イザナミとは正 反対の悟性、良識を主導原理とした文明の在り方を示すものとみる。だが、現実の歴史の成行に対し積極的な関与が遅れていた。 いよいよ文明がイザナミ主導で末期状態となったとき、良識の光を当てる と、何が衰亡に導いたかがはっきりしたのであるが、時すでに遅しだったというわけだ。 衰亡に導いたものの内容は表2・7の解釈のようになる。少ない言葉を 使って、何とか過去にあった印象を留め、後世に遺そうとしていることがお分りになろう。それは、現在どこの国でも保有しあるいは使用している戦争のための 兵器であった。   そうした兵器類が、過去にも使われるに至ったらしい。インドの叙事詩マ ハーバーラタにはかつて王族の戦争があり、この時に神インドラの兵器が使われたと語っている。 「火の玉のように輝く砲弾が発射されると、濃い霧が軍隊を包み、不吉をも たらす竜巻が起こり、黒雲がうなり、音をたてて空高く昇っていった」とか「その光には、太陽でさえ目を回した」とか「兵器の熱で世界は熱くなった」と書か れる。それはまさしく核戦争の情景である。 また、その兵器は「巨大な鉄の矢に似る」と書かれるが、それはまさにミ

サイルである。またこれは別の部分で、爆発すると天心に一万個の太陽があるほどに明るい稲妻とも表現されている。その譬えが元となり、建御雷男神として表

現された故なのだろうか。現代人の我々でもまさかと思うようなこの描写は、間違いなく過去のものだ。そうしておきたい。 超

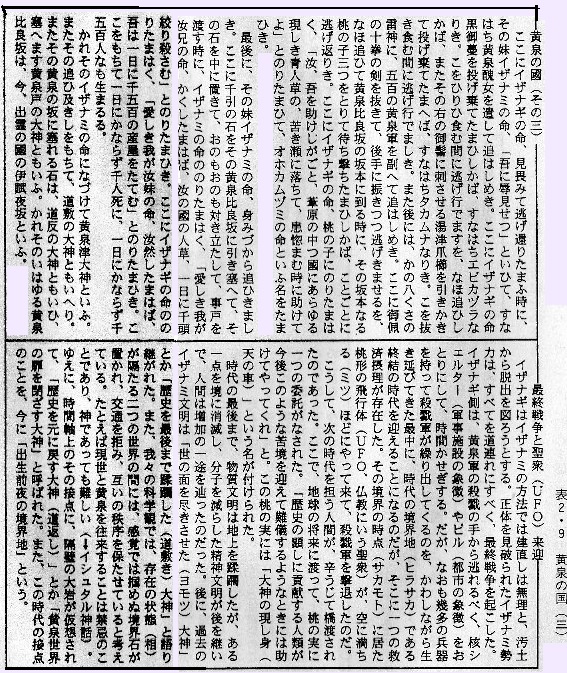

古代ハルマゲドンの様相

この段に書かれる事柄の中に、聖書に出てくる将来に渡っての幾つかの警告と同 様のものが含まれていることに気付かれよう。 聖書によれば、終わりの世にまず大都市(バビロン)が崩壊するので、そ こから出るようにというもの、終わりの時に地の王の軍隊は天の軍勢に滅ぼされ、特定の者が救い上げられるというもの、そしてある時点を境に前の時空は過ぎ 去り、新しい時空が用意されるというものである。 だが、これらのことは、かつて起こったことと古事記は主張する。だか ら、黙示録も、もしかすると超古代にあった出来事のビジョンを神話化し、教訓と子孫への警告を込めたメッセージにすぎなかったかも知れないわけだ。将来を 悲観諦観するより、利己主義蔓延の超古代の経緯との近似を極力避ける努力が欲しいものである。 ここで桃の実に対してUFOという唐突な解釈を施したが、これ以外に方 法がないからである。その過去の印象が、世界の神話伝承になり、天の軍(ユダヤ)とか、聖衆(仏教)として後世に残されたものとみる。 この時のイザナギの桃の実に対する要請が、再び人類がかかる危機に直面 したときのために用意されているというのだが、それがカバラという共通の下地を介して旧約に預言されたハルマゲドン(もし今後に起きるとすれば)の奇跡の 解釈となり得るかと思われる。 古事記は現文明が植物、特に穀類の一生と変わるものではないことを語っ ている。また、古事記の「古」とは「降る」とも「振る」とも読み替えられる掛詞としての意義を孕んでいる。つまり、時代はその中に人類の文明を揺籃して、 幾度も繰り返すものなのかも知れない。いわば、人類史の転生輪廻である。 そして生物の歴史すべてが生・成・衰・滅を規定するDNAにコントロー

ルされると同様、人類文明史もどこからか一定の傾向を持たされているというのが自然界の相似像というものかも知れない。 (5)大変災 汚

土脱出と大洪水

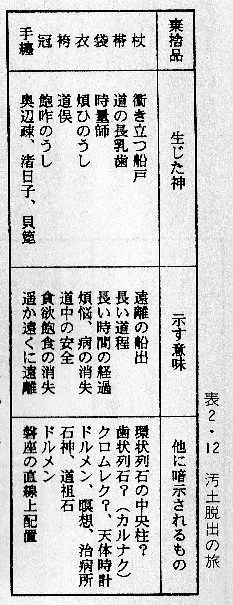

イザナギ神は黄泉国から脱出して、心身を清める身禊を行なうが、まず汚れてい る身に着けていた道具、衣類、装飾品の類を投げ捨てる。 既に述べたように、冥界に出入りする際に身の回りの物を脱着するのは、 メソポタミアの神話にみられるモチーフであり、その内容もほぼ等しいと言える。  ただ、日本神話には持ち物のイメージが類似する意味深長な何物かが象徴 的に神名で挙げられていることである。意味を考えると、物心両面における遠隔地への逃避を表わす言葉となっている。これは何だろうか。 いささか荒唐無稽な感があるが、前段を引き継いで、地球外知性の助力に よるイザナギ人類の汚土地球からの遠離というフェーズがあり、生き残った人類と生物の種子は、いったん生存可能な別の場所(宇宙)に移されたのではあるま いか。ウトゥやノアの方舟は、古代人にとって手の届く範囲で分かり易くした象徴話である感がある。  身禊の後半は原話を省くが、イザナギ神自身が身体を清めるべく、川の中 ほどに降りて潜るという話である。これは現在でも核兵器の放射能毒を洗浄する最も有効な方法と考えられている。 それをよりスケール大きくした大洪水があり、イザナギ人類の存続が果た

されるために地上が水により洗浄されたことを意味すると解する。 古事記では、この時に災禍を示す神々とそれを直そうとする神々、そして 海洋と水系の浄化の神々が生まれたとする。水系の浄化の神で、水深で持ち分けた三つのツツノヲ神は筒の威力の神格化で、海洋の環境回復のために設置された 浄化機構のことであろうか。(ノストラダムスは「諸世紀」二章四八編で、毒物浄化の輪が極地にあることを予見した) 前述のように、ゾロアスター教にも、悪神の地上に出した害毒を浄化する ためにアフラ・マツダの命でティシュタル星(シリウス)が三十日三十夜大雨を降らせて洪水を起こしたという類義の伝承がある。 次にイザナギが目鼻を洗浄したとき、天照大御神、月読の命、建速須佐の 男の命が生まれたので、イザナギはそれぞれに高天原、夜の支配する国、海原を統治するように命じる。だが、スサノヲだけは責任を果たそうとせず、母の居る 地下界に行きたいと泣いたので、緑なす山々は塩害で枯山となり、あらゆる災いが発生した。そこでイザナギ神は、彼を追放してしまったという。 ここでは三貴神の支配の構図を示すことにより、新しい天地支配の開始、

仕切り直しが語られている。スサノヲが海原というのは、すべてが水の中に没した前提に立つ。それは直ちに収拾されるべきであったが、スサノヲの責任放棄話

に掛けて、浄化の行き過ぎによる生態系の壊滅を物語っているとみられる。 科学力は自然の暴乱に勝る

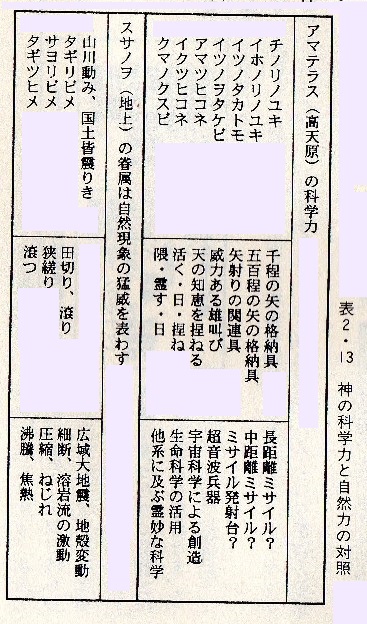

「誓約」の段は、挿入的なものと解

する。好位置においてアマテラスの武具の象徴する神々しい高科学力と、スサノヲの武具の象徴する大自然の力を対比し、出所が異なることを示した上で、どち

らが善で勝れているかを対照しようとしたようである。ここでは科学力が善として描かれる。

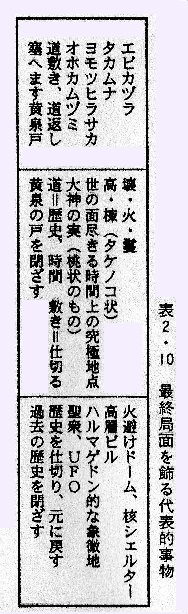

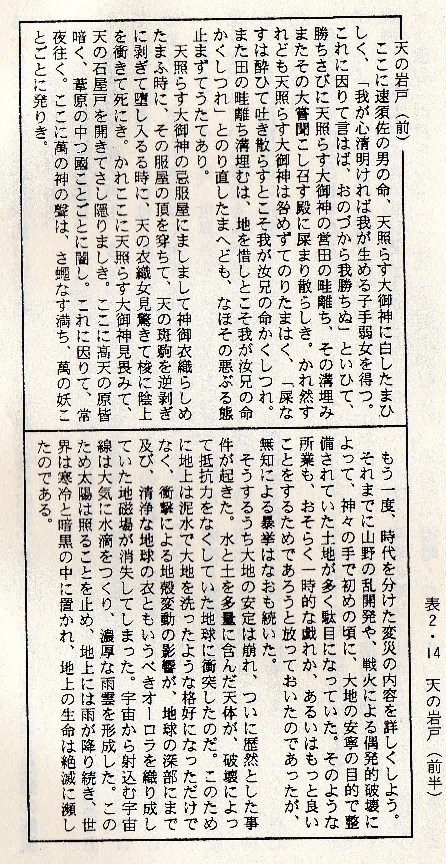

それは、引き続く「天の岩戸」の段において、天体の衝突によって引き起 こされた大自然の猛威が、神々の科学力によってみごと鎮静化される話へと繋がっていくわけで、ここにカバラの真骨頂である高科学力と、それによる自然界の コントロール、無知な事象の強伏が望ましいものとして示される。こうして、天つ神に象徴されるカバラ保持者にとって、自らの立場の優位は確かなものとされ るわけである。 「天の岩戸」の段では、かの一時代

を終わらせた大変災の経緯の詳細と、死んだ地球を元の状態に回復するために執られた超科学的方法が語られる。奇想天外な内容であるが、古代の黄泉帰り思想

の底流を成す重要な記憶である。

ここで中核になる話は、「天の斑馬」に象徴される天体の落下と、それが 引き起こした大異変である。 斑馬とは、死と再生、吉と凶の相反する状態を具有する禁忌の神馬と古代 人の間では認識されていた。加えてこれには、水と土の混ざり合ったものの意味合いが込められている。その逆剥ぎとはまさに、尾を引き近づく天体(彗星)を 形容したものでしかない。 ソ連科学アカデミーのA・ゴルボフスキーは、世界各地に伝わる洪水伝承 を調べた。中近東をはじめ規模と様相を変えながら多くの地域に語り継がれている事実を背景に、大異変の中心を求め、特に南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリ カといった大西洋に近い民族に、リアルな激しい地殻変動を伴った大洪水の伝承があることをつきとめた。 異変の極近に居合わせたと思われるメキシコの古文書チマルポポーカは「天が地に接近し、一日のうちにすべてのものが滅び去った。山も水の中に隠れた。・・多孔質の溶岩が 物凄い音をたてて沸騰し、赤い色の山が宙に舞い上がった」と伝え、この時の溶岩の噴出で山ができたとし、南米キチェ族の「ポポル・ヴフ」には、「大洪水が起こり、あたり一面暗くなり、黒い色の雨は昼も夜もどしゃぶりに降った。・・人々は死 に物狂いで逃げ・・すべて駄目で、このようにして人類は滅び去ってしまった」とあり、アマゾンのインディオの間でも、「天地に轟く音響がして、すべてが暗黒に包まれ、大雨となった。雨はすべてのものを洗い流し、全世界を水浸しにした」とし ている。 だが、アラスカの伝説では「大洪水が襲ったが、荒れ狂う水からカヌーで逃れた数人が山の頂上に逃れて助かった」が、ギリシァの叙事詩では洪水の前に大地が震動し「あるものは丘の上に避難し、あるものはボートに乗った」のレベルとなると いう。 そうしたことから、ゴルボフスキーはこの原因を大西洋における天体の異 常接近ないしは墜落とみた。そこは、プラトンの書いた、一夜にして海没したというアトランティス伝承の地であった。 今から一万四千年ほど前、海水面が百メートルも一気に上昇したという データーがある。そして現在は、かつてより百四十メートルも上がっているというのだ。 通説では、氷河期が終わりを告げたためとされているが、それほどの水位 の上昇を引き起こすだろうか。それよりも、天体の運んだ大量の水が水位を極度に押し上げ、衝突とあいまったアトランティス島の海没がメキシコ湾流の流路を 開き、ヨーロッパの氷河期を終わらせたのではなかったか。 だが、大異変は、天体の引力や衝突により巻き上げられた物質による大洪 水や噴火といった直接的な作用があるに加え、いま一つ、落下した天体の規模によっては、地核やマントル層に及ぶ歪みの影響により、地磁場消失ということも 有り得たかも知れない。 古事記によれば、「忌服屋」と「神御衣」からオーロラが連想され、地磁 場が導かれるのだが、これが「服屋の頂」すなわち電離層の外から落ちてきた「斑駒」天体のために駄目になることを、織り手の生産機能の死という寓意で表現 しているとみられる。それが太陽のお隠れに繋がるとは、表2・14に施したような雲の形成過程によると考えるのである。 太平洋諸島の住民の間では、「最も暗い時代」とか「毎日が夜の時代」と 称される時代があったとされ、「ポポル・ヴフ」の伝えでも、大異変の後で寒さが始まり、太陽が失われたといい、カバラのタルムードにも、楽園追放の後で太 陽が隠れたという記事がある。 ゴルボフスキーも天体の落下によって影響を受けたであろう磁極や地軸の 移動を説いており、異変の期間を、インド、マヤ、エジプト、アッシリアの暦の開始点を辿ることにより、B・C11652〜11542の約百十年の間だった と割り出している。仏教では新年の直前に煩悩滅尽の百八つの鐘を衝くが、この数の近似は面白いと思われる。一年の回帰する節目は、古代においてはよく、大 過去と現時代の接点を縮図化して暗示している場合が多いのである。 古事記では「身禊」からこの段までで、一大異変を多角的に説明してい

る。まず「身禊」では人類の再出発のためにひどい汚染状態を浄化しておかねばならないとして水を正当化し、次に幼いスサノヲの行状に譬えて、地上の守護精

神の能力不足、抵抗力不足で異変が訪れたとし、最後にその事件が天体の衝突によったことと、その影響が長期間太陽を隠すほどの規模になったことを語ってい

るのである。 (6)死からの再生 世の建直し(地球蘇生)と今時代の開始

さて、とて

つもなく奇想天外な話をしてきた。「天の岩戸」の後半では、お馴染みのアメノウズメのショーによって天照大神が岩戸から誘い出されるという段になるのだ

が、実はここで生命体地球の蘇生術が示されているのである。つまり、壊滅状態の地上が不思議な神々しい科学力によって回復させられたことを述べているの

だ。

真賢木を根ごと掘り取り、上、中、下枝にそれぞれの工程で造られた種々 の物を掛け、合い言葉を踏ませたりなど、それに要した手続きの数々が、すべて非常に長い一文の中に収められるという他の部分にない特異性を以て語られるこ の段。筆者はそれを解読したが、UFOはじめ未知の分野の話題の真贋が論議される昨今、さらに輪をかけた脱常識な内容の記載は差し控えたい。 ただ、簡単に申し上げれば、この長大な一文は、既に述べた位相転移で航 行する宇宙船の制作法と稼働のあらましであり、それと同様の方法で宇宙船地球号が位相転移され、プログラムが掛け替えられた結果、蘇生されたことを語って いるのであるとしたい。 その次は、「穀物の種」の段であるが、ウトゥの事績を語るかのような知 識の持ち越し者の存在した話である。 スサノヲは追放を受けた後、オホゲツヒメの神に食物を乞おうとした。オ ホゲツヒメは鼻、口、尻から種々の美味しいものを取り出して料理を作り差し出すと、その振る舞いを見ていたスサノヲは、汚いものを差し出したと思い、オオ ゲツヒメを殺してしまった。 だが、殺された体からは穀類が生い出でた。頭には蚕、両目に稲種、両耳 に粟、鼻に小豆、陰部に麦、尻に大豆が。そこで神産巣日御祖命がこれを惜しんで取り、種にしたという。この種が次に播かれることが暗黙の了解となってい る。 稲、粟などの五穀は、大過去の物質文明の生産物、技術成果の象徴であ る。それらの生産物は、現代をみても分かるように、多様で面白いものである反面、汚いものであったため、大変災(乱暴な大地の守護摂理)がこれを抹殺する 結果となった。 しかし、それでは余りにもったいないため、隠れた知識者が過去の知識を 取りまとめて、次の時代に文明の種子として持ち越したという解釈となる。伝承のウトゥ、オアンネス(シュメール人に文字、法律、幾何学、都市造りなどを教 えた)、エジプトのトゥト、あるいはカバラの父ノアがそれであった。 だが、神産巣日御祖(ここでは神ではない)は、語義分解すると、隠れた (カミ)組織(ムスビ)の元祖(ミオヤ)、すなわち後に述べる秘教組織のはしりとなる者を意味している感もある。持ち越された知識は、いずれ秘教組織がカ バラとして取り扱い、歴史の推進に役立てていくのである。 続く「八俣大蛇」の段は、お馴染みの話なので、物語の内容は詳しくしな いが、指導的立場の神と恩恵を受けるべき人が地上にともに居た時代のことを語っているとみる。 前段までの話のスケールからしても、これは出雲地方のタタラの民の征服 の歴史などを語っているのでは決してない。ヒッタイトの竜神嵐神の戦いの神話、シュメールのティアマトとマルドゥークの戦闘神話、ギリシァのオリンポス、 ティターン神族の戦いの神話と同根、同レベルの話なのである。 ギリシァの場合、天地創造の初期にティターン神族である大地(ガイア)

が天空や海、噴火山(サイクロプス、ヘカトンケイレス)を産んだが、後に天上の神々によって強伏されて地下(タルタロス)に幽閉されてしまう。さし絵を見

てもらえば分かるように、これらは火山の形容なのだ。  つまり、ここでは、かつての大変災の余波である地殻変動、火山活動激化 が大蛇の乱暴で示され、それをスサノヲ神が、ある方法によって平らげた事績を語っているのである。 この段も筆者はすべて解読し、スサノヲの偉業がどういうもので、遺構が

どのように存在しているかを知り得た。だが、中国の風水や気功の話題が真贋論議の段階にある今、脱常識に過ぎるため、これも割愛させて頂くことにした。 (⇒ こ

ちらで解釈。地震雲の発生メカニズムにも言及) これも簡単に、各種のマウンドがわざわざこのために造られ、その効果で 地殻エネルギーが「気」に変換され、ともすれば暴走しがちな火山活動が和らぎ、人類に安定基盤が与えられたとしておこう。話題になった日本のピラミッドは この一環で作られており、後の古墳なども多少の意趣を残しているのである。それは、続く「根の堅州国」の段以降の、人類(大国主命)への大地の管理権の委 譲へと繋がっていく。 そして、大国主命に示される農耕人類の時代、それは黎明のシュメールに 始まる非常に長い忍耐と質素な豊かさの歴史であり、ユダヤ民の漂泊の歴史(大国主命の漂白)をも中に含みつつ、華美で賑やかな天神系の時代の到来に至るま で続くのである。 日本では、天つ神の系統の大和朝廷にとって、先住民である縄文、弥生人 の時代が大国主の時代と捉えられたであろうし、また別の解釈をすれば近世までをも指すと考えられる非常に長い基礎充実の時代であった。この説明は、第四章 以降で行なおう。 さて、古事記は前の時代と今の時代の間に、夢から醒めたほどに、物心両

面に渡る大きな断層があることを語っている。だが、知識と記憶、そして種子がこの間で受け渡された。種子は再び豊かな生物界を形成するに至り、記憶は神話

となった。そして、知識はいったんシュメール文化を彩り、やがてカバラとして沈潜していったのである。そして、その旅路の果ての極東での発露こそが古事記

であったのだ。

一大文明の壊滅とそこからの再生のときこそ、歴史の陰に隠れたいわば舞 台裏の出来事であり、もし歴史に偶然以上の意味があるならば、すべての反省がなされ、次の時代への基礎造りがなされるこの時期に、最も重要な意義が見出せ るはずである。 その精神的な痕跡は、太古から連綿として持ち越されている「死と再生」 を象徴した様々な儀式に反映されている。 その最初とみられるシュメールの新年祭は七日間続けられ(新バビロニア 時代には、春分に始まる十二日間となった)主神マルドゥークの受難による混乱と不安で始まり、その復活の祭りで終わるものであった。 「マルドゥークは山地に捕えられ、槍に刺され、打ち砕かれ、殺さ れ、消え去った」 ニサン月の一日、民衆は、神が消え、捕えられていることを知り、神官に 質問を浴びせ、町中を探すが見付からない。その数日間、太陽も消え去り、絶望的な状況となる。 それと平行して、他の式典や祈祷などの宗教儀式が行なわれていく。四日 目にはマルドゥークとサルパニトゥムに犠牲が捧げられ、祈祷文に続いて両神の前で天地創造の叙事詩が朗唱される。五日目、王は神殿で権力の象徴の品々を放 棄し、過去一年間の行為を正された後、再び身を飾ることが許される。六日目、豊かに飾られた神々の像が各地から車やバーク船に乗せられてマルドゥーク神殿 に到着。 そして七日目、マルドゥークは復活し、輝く太陽として民衆の前に姿を現 し、復活を祝う歓迎の祭りは最高潮となる。 これはまったく天照大神の岩戸隠れのモチーフであると言ってよい。その 儀式の典型は、古代中近東最後の秘儀であるキリストの死と復活として、世界全体に広まってもいる。 日本では年の更新に関する節分、新穀の更新を祝う新嘗祭、世の支配理念 の更新に関する大嘗祭がそうである。そこには、魂の輪廻の概念を内含しつつ、自然界の万物に死と再生の法則が具有されていることを観念として持っている。 ユダヤの流れを汲むとみられる修験の行も「死と再生」の行である。出羽 三山の秋の峰の行は、崇峻天皇の御子の蜂子皇子の苦行体験を辿るものとされるが、観念上の死に続く禊拔いをし、皇子のかつて篭もった蜂中堂で母の胎内を経 験しながら、日中に山駆けし月山を拝み、七日目の朝に堂から再生してエネルギッシュに駆け出るという経過をとる。 死と再生の思想の本義は、前段階として一度前身が滅び、過去の行為の反 省とその忘却がなされ、次段階として神の前で威儀を正し純白な心構えとなった魂が、次の新たな局面のために再び新たな身を以て甦ることとされている。 その思想の裏には、遠く超古代と古代の接点にあった衝撃的事件の記憶が あったのである。それは、ひとつの大きな不幸であるゆえに禁忌であると同時に、通常では遭い難い神との会見を図り、続く新規巻き直しという厳粛な喜びの機 会を得ることでもあった。 このため、古代人はそれを吉凶、死生、正反混在の「斑」の事象としてと らえ、それを象徴した儀式を、最高の威儀と厳粛な手続きを通して行なったのである。 現代でも、それは秘教組織の参入儀式において採用されているとみられ る。そのためか、彼らの起源神話は謎の多い形而上的過去にまで遡るのである。 時代の死と再生の事件は世界の神話に何らかの形で反映されたが、神々の 気紛れ(メソポタミア、ギリシャ)、人類の頽廃、奢り(ユダヤ)、善神悪神の戦い(ペルシァ、インド)などの理由が付けられた。また、その過程に何があっ たかについても多く語られているが、単純化、理想化がなされていて具体性に乏しい。 ところが、古事記にはこの過程について、神話の中核を成すほどに角度を

変えつつ繰り返し詳細に書かれている。時代間の接点で事実を見てきた者の生の情報が古事記伝えられていると言えるのではあるまいか。それだけに、日本の神

道は死と再生の意義について厳粛で明確な思想を持ち伝えているとみられるのである。

|

|

−Copyright(c)2001- Okuhito all rights reserved−